在这个物联网时代,你出门还会用现金支付吗?恐怕连刷卡都有点low了吧! 以前大多数人们的想法是用身份证代替所有证(包括银行卡等一系列),现在一个手机全解决了。 所以,现在出门要是还需要随身携带行驶证,未免也太麻烦了! 忘记带驾驶证,属于“无证驾驶行为” 会被扣分和罚款,且会暂扣车辆, 要驾驶员带驾驶证核实后才可退还 支付宝城市服务上推出,解决了老司机们出门忘带证的尴尬。(武汉等其他部分城市开通了) 开通方式 使用方式 行驶证电子信息开通后,系统自动将证件生成专属动态二维码。在武汉车主忘记携带驾驶证出门的时候,电子证照可以应对路面查检、简易程序处罚等业务。

没有找到相关的内容

万能的AI之根据语音识别人脸

前言 近期,麻省理工CSAIL(人工智能实验室),最近就发布了这样一个让人难以置信的研究。只需要听6秒的声音片段,AI就能推断出说话者的容貌。 详细解释之前,咱们一起试试先。 听听下面这段录音,一共有六段。你能想象出来,说话的人长什么样么? 通过语音识别人脸 MIT研究人员,设计和训练的神经网络Speech2Face,就能通过短短的语音片段,推测出说话者的年龄、性别、种族等等多重属性,然后重建说话人的面部。 下面就是AI听声识脸,给出的结果: 左边一列是真实的照片,右边一列是神经网络根据声音推断出来的长相。 讲真,这个效果让我们佩服。 这篇论文也入围了今年的学术顶级会议CVPR 2019。 当然这个研究也会引发一些隐私方面的担忧。不过研究团队在论文中特别声明,这个神经网络不追求完全精确还原单一个体的脸部图像。 不同的语言也有影响。论文中举了一个案例,同一男子分别说中文和英文,AI却分别还原出了不同的面孔样貌。当然,这也跟口音、发声习惯等相关。 另外,研究团队也表示,目前这套系统对还原白人和东亚人的面孔效果更好。可能由于印度和黑人的数据较少,还原效果还有待进一步提高。 原理 从声音推断一个人的长相不是一种玄学,平时我们在打电话时会根据对方的声音脑补出相貌特征。 这是因为,年龄、性别、嘴巴形状、面部骨骼结构,所有这些都会影响人发出的声音。此外,语言、口音、速度通常会体现出一个的民族、地域、文化特征。 AI正是根据语音和相貌的关联性做出推测。 为此,研究人员提取了几百万个YouTube视频,通过训练,让深度神经网络学习声音和面部的相关性,找到说话的人一些基本特征,比如年龄、性别、种族等,并还原出相貌。 而且在这个过程中,不需要人类标记视频,由模型自我监督学习。这就是文章中所说的Speech2Face模型。 将电话另一端通过卡通人物的方式显示在你的手机上,可能是Speech2Face未来的一种实际应用。 模型结构 Speech2Face模型是如何还原人脸的,请看下图:给这个网络输入一个复杂的声谱图,它将会输出4096-D面部特征,然后使用预训练的面部解码器将其还原成面部的标准图像。 给这个网络输入一个复杂的声谱图,它将会输出4096-D面部特征,然后使用预训练的面部解码器将其还原成面部的标准图像。 训练模块在图中用橙色部分标记。在训练过程中,Speech2Face模型不会直接用人脸图像与原始图像进行对比,而是与原始图像的4096-D面部特征对比,省略了恢复面部图像的步骤。 在训练完成后,模型在推理过程中才会使用面部解码器恢复人脸图像。 训练过程使用的是AVSpeech数据集,它包含几百万个YouTube视频,超过10万个人物的语音-面部数据。 在具体细节上,研究使用的中每个视频片段开头最多6秒钟的音频,并从中裁剪出人脸面部趋于,调整到224×224像素。 之前,也有人研究过声音推测面部特征,但都是从人的声音预测一些属性,然后从数据库中获取最适合预测属性的图像,或者使用这些属性来生成图像。 然而,这种方法存在局限性,需要有标签来监督学习,系统的鲁棒性也较差。 由于人脸图像中面部表情、头部姿态、遮挡和光照条件的巨大变化,想要获得稳定的输出结果,Speech2Face人脸模型的设计和训练变得非常重要。 一般从输入语音回归到图像的简单方法不起作用,模型必须学会剔除数据中许多不相关的变化因素,并隐含地提取人脸有意义的内部表示。 为了解决这些困难,模型不是直接得到人脸图像,而是回归到人脸的低维中间表示。更具体地说,是利用人脸识别模型VGG-Face,并从倒数第二层的网络提取一个4096-D面部特征。 模型的pipeline由两个主要部分组成: 1、语音编码器 语音编码器模块是一个CNN,将输入的语音声谱图转换成伪人脸特征,并预测面部的低维特征,随后将其输入人脸解码器以重建人脸图像。 2、面部解码器 面部解码器的输入为低维面部特征,并以标准形式(正面和中性表情)产生面部图像。 在训练过程中,人脸解码器是固定的,只训练预测人脸特征的语音编码器。语音编码器是作者自己设计和训练的模型,而面部解码器使用的是前人提出的模型。 将实验结果更进一步,Speech2Face还能用于人脸检索。把基于语音的人脸预测结果与数据库中的人脸进行比较,系统将给出5个最符合的人脸照片。 不足之处 若根据语言来预测种族,那么一个人说不同的语言会导致不同的预测结果吗? 研究人员让一个亚洲男性分别说英语和汉语,结果分别得到了2张不同的面孔。 模型有时候也能正确预测结果,比如让一个亚洲小女孩说英文,虽然恢复出的图像和本人有很大差距,但仍可以看出黄种人的面部特征。 研究人员表示,这个小女孩并没有明显的口音特征,所以他们的模型还要进一步检查来确定对语言的依赖程度。 在其他一些情况下,模型也会“翻车”。比如:变声期之前的儿童,会导致模型误判性别发生错误;口音与种族特征不匹配;将老人识别为年轻人,或者是年轻人识别为老人。 参考文献 论文地址:https://arxiv.org/pdf/1905.09773.pdf 项目地址:https://speech2face.github.io/

浏览器播放M3U8视频资源

前言 近日偶然发现,PC版谷歌浏览器居然无法播放m3u8资源,而安卓版谷歌浏览器却可以。从图中可以看出hls协议在pc端只有在edge浏览器和safari中支持,可作为万能的谷歌浏览器怎么可能被这个小问题给难到! 从图中可以看出hls协议在pc端只有在edge浏览器和safari中支持,可作为万能的谷歌浏览器怎么可能被这个小问题给难到! 今天就教大家如何使用谷歌内核或者火狐内核的浏览器播放m3u8在线视频。 谷歌浏览器播放 当然是使用插件来使用原生浏览器无法拥有的功能啦! 谷歌应用商店下载并安装Native HLS Playback插件。 安装后即可直接播放 PS:其他谷歌内核的浏览器可以下载插件,通过拉到浏览器的方式安装该插件。 火狐浏览器播放 和谷歌浏览器一样,安装使用插件即可正常播放。 安装完后刷新页面即可正常观看了。

今日头条被诉侵权,辩称:通讯录信息不属于原告个人隐私信息

“在我更换手机安装使用‘今日头条’APP并明确拒绝授权其读取通讯录时,该APP仍可向我推荐原手机中通讯录好友的联系人信息,在‘推荐’频道下仍可见原手机通讯录中的联系人账号。”刘先生称,这充分说明“今日头条”APP在未经其允许、未充分告知他的前提下,仍然保有其通讯录内容,仍可向其推荐之前的通讯录联系人。 认为“今日头条”APP在《用户协议及隐私条款》中未明确将收集用户个人信息,却擅自上传并保存其通讯录,严重侵犯了用户隐私权,违反了信息收集的“合理、必要”原则,用户刘先生当庭请求法院判令被告停止侵权、赔礼道歉并支付精神赔偿金1元。 上午,刘先生向法庭陈述,他在注册“今日头条”账号过程中,阅读过注册账号需同意的《用户协议及隐私条款》,在涉及用户个人信息的收集范围时,被告公司仅明确提出了在使用“今日头条”软件及相关服务获取信息的过程中,会涉及到“日志信息”、“设备或应用信息”、“位置信息”等用户个人信息类型的收集,但完全没提到该APP会读取或上传用户通讯录信息的情况。 “在我更换手机安装使用‘今日头条’APP并明确拒绝授权其读取通讯录时,该APP仍可向我推荐原手机中通讯录好友的联系人信息,在‘推荐’频道下仍可见原手机通讯录中的联系人账号。”刘先生称,这充分说明“今日头条”APP在未经其允许、未充分告知他的前提下,仍然保有其通讯录内容,仍可向其推荐之前的通讯录联系人。 刘先生表示,在未告知及说明的情况下,“今日头条”APP擅自上传其通讯录的行为严重侵犯了用户个人隐私。而通讯录信息作为极为敏感的个人信息类型,对个人的人身和财产安全等十分重要。《网络安全法》第四十一条中规定:“网络运营者收集、使用个人信息,应当遵循合法、正当、必要的原则。”“今日头条”APP是资讯推送平台,用户使用目的在于获取新闻资讯,而读取用户通讯录的行为让他不明其意义为何,“今日头条”的行为显然违反了“合理、必要”原则。刘先生认为,被告软件声称的智能算法不仅未充分提供资讯便利,而且让其个人信息、隐私更多暴露在网络,所以向法院提出上述诉讼请求。 但在法庭上,“今日头条”APP运营方北京字节跳动科技有限公司代理人提出,刘先生未提交充分证据证明涉案头条账号是由他实际使用的,也未证明出现在涉案头条账号添加好友页面推荐人列表中的用户是其通讯录联系人,属其个人隐私信息,因此刘先生并非此案适格主体,无权提起本案诉讼。 至于通讯录信息,该公司认为这不属于原告个人隐私信息,电话号码在日常民事交往中发挥信息交流作用,不但不应保密,反而是需要向他人告示。虽然通讯录中包含有个人姓名、电话等信息,但这些并非是原告本人的信息,而是其社会网络成员的信息,故该等信息不属于原告的“隐私信息”。 该公司还辩称提供服务过程中,读取、上传和存储原告的通讯录信息,事先已对其告知,且得到其明示授权,因此并不侵害其隐私权。 至记者发稿时,庭审还在继续。由于此案涉及互联网产业发展与个人隐私权保障的协调问题,对于智能算法、个人信息保护、智能APP产业发展等热点问题的调研、确立此类案件审判规则具有重要意义,因此备受关注。

当阿里云涉嫌侵权,还直接从客户变成竞争对手,你会怎么办?

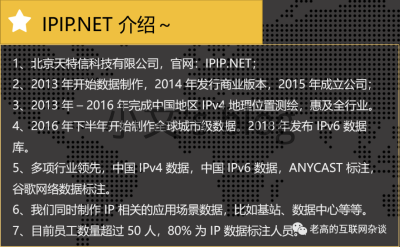

我现在抱着长久的愤怒、不甘、更不相信的复杂心境之后已然平静的心情,来写这篇文章,也许你会认为标题党,看完也许你就知道非常的名副其实。 按照老罗的规矩,还是先要自夸一下。 这是我在六月初的亚太 CDN 峰会上做的公司介绍,我相信都是真实的情况,而且实际上还至少忘记写了一项,就是我们在 2014 年推出商业版本的时候,就是率先给客户发布每日(商业合同上会写每个工作日,但实际上基本上做到了每天更新,持续至今)更新的 IP 库,之前的同行都是按周或者按月更新的。我写的是领先,其实是不想违反广告法。 用我们数据的人应该会记得,我们在 2015 年底的时候,数据库行数只有 23 万行,到了 2017 年底,我们就有了 287 万行的数据了。目前呢?可以看一下最近一年左右的情况: 联合 IPv4 和 IPv6,在 2020 年 6 月 底,我们有 685 万行数据,而截止到 2021 年 7 月 13 日,我们已经有了超过 826 万行数据了。这仅仅是增加的行数,还不算我们每天修改的数据,实际上,在我们大部分工作日时间,每天都会修改超过 10000 行的数据。我就不啰嗦这个了,有兴趣的可以自己看:https://www.ipip.net/stats/ipdb.html 我在之前的公众号文章里引用过这样一句话,“不用扬鞭自奋蹄”。我相信我和我的团队做到了。虽然也有各种不满意,我依然为我们整个团队骄傲,无论是现在的还是离开的。 好话说完了,开始说正题。 IP 地理位置数据库,作为一个非常细分的领域,也是一个寂寞甚至很容易被人误解的领域,我之前也非常愿意和对这个领域感兴趣的业界同仁分享一些知识,但是今年开始,恐怕不会了,为什么?请看完下文。 去年年初,突然的疫情,加上之前天花板问题导致我们深思熟虑后的商业模式的变化,我们作为小公司,自然需要全力应对这两个事情,一方面要在技术方面要继续保证数据质量有竞争力,并且还要不断推动数据的全球化,一方面在商务方面要应对客户的问询甚至是刁难。 去年三月的一天,一个朋友跟我在微信上问我,某大厂近期也发布了一个 IP 库,你们会有压力吗?我当时应该是抱着良性竞争的想法,跟他聊了两句,大意是“好啊,如果总是只有我们在做,那多寂寞啊,如果有大公司愿意参与,也许是好事呢。”我跟我同事转述了这个事情,我同事却跟我态度不同,他觉得恐怕没那么简单,毕竟它还是我们的客户(虽然在合同中已限定单一用途)呢。我虽然心里打着鼓,但是嘴上却说要相信大公司的内控。 多说一句,我们目前的离线库销售都是必须要签商业合同的,里面必须有的几条,未经许可,不得转售,不得对外提供查询服务,不得用于合同约定之外的用途,否则你给我再多的钱,也不会卖给你。 到了 8、9 月份的一天,我同事跟我说,貌似他在某大厂发布的数据库里能找到很多数据和我们的数据相似度极高,眼看着就是复制粘贴,我亲自翻了翻,甚至是有我亲自制作、修正的数据,里面也有非常细碎的数据,不是靠网页查询可以做到的。 各位一定要先理解一个道理,就是 IP 库其实并不是一个标准品,虽然字段情况看着都差不多,但在质量上不是,因为很烂的库也可以说自己是 99.99% 准确,赌的其实是你看不懂。但如果是你和你的团队一行一行的亲自敲进去的,自然会有一些数据的“指纹性”存在的,可以参见当年霍炬的文章官司。就好比拿我们的数据和我们海外的同行做对比,很多时候差异性非常大,抛开数据的对错,起码大家有各自的逻辑和方法在里面,哪怕你直接照着 WHOIS 信息翻译,起码它也是一个方法,但是你去照搬别人翻译好的数据,这就过分了,而且别人弄错了,你也弄错了,这就非常糟糕了,你的底线在哪里?一切向钱看吗? 我当时就陷入了深思和纠结,因为我们从发布商业版本到那个时候,都是毫无保留的制作和提供数据,其实很多朋友都让我们留点心眼,放一些版权信息在里面,以示主权。这个方式,我一直以来都是比较抵触的。但是真的遇到侵权这种事情,好像不这么干,就没有其它办法来核实数据来源了。 通过律师团队建议的可验证的方式,我们有理由认为阿里云发布并对外进行销售的 IP 数据库涉嫌侵权。 说实话,我非常的不爽,也非常的失望,一方面因为本来对这个公司还有一点点的尊敬,毕竟开启了国内云计算的先河,而且也曾经是还是我们的客户,有过合作的非常愉快的时光。一方面是因为大公司做事情难道连几千万的产品市场都不愿意放过都要做了吗?而更大的问题是这是不正当竞争啊。 我们呕心沥血,历时七年八年,最终耗费几十人制作而且要一直这么维护下去的数据,转眼就这么变成了人家手里的产品,要跟你在一个碗里抢饭吃? 而且随着他们销售和推广力度的加大,我们的客户也会经常来找我们说,要么说我们贵了要降价才行,要么说他们更愿意相信他们的数据质量。毕竟人家是大公司嘛,又是所谓的大品牌。我们虽然几十人看着不少,却有何德何能,能和大公司对抗?但是看到这样的话,我心中非常的酸楚,轻描淡写的一句话,就抹杀了你整个团队历时七年八年的努力,好像品牌大就可以解释一切?更何况有些还是多年的老客户,为什么对我们就那么没有信心呢? 问题是在于你数据来路不明啊,虽然产品官网上写了“通过在全球部署大量探测节点,每天定时对 IP 做网络测距分析,找出 IP 地理位置变动情况,确保本产品 IP 查询出的 IP 地理定位信息准确性可靠。”,也写了“借助自身在网络方面的优势,能及时从网络流量上观察到已启用的 IP 信息,能极大的提高 IP 识别广度,确保最新启用的IP地理定位准确,提高 IP 查询结果的可靠性。” 呵呵,难道就这么信任我们提供的数据了吗? 纠结良久,我们选择了采取法律手段进行维权,我们与专业的律师团队签约,半年多的时间里去公证处进行了多次取证,终于在上个月完成了立案手续。 是的,阿里云。那个号称“上云就上阿里云”的那个阿里云。 从发现、取证到起诉,历时接近一年,具体证据就不在这里展示了,让法院认定吧。 这个诉讼的时间周期应该也会比较长,我也会亲自参与这个诉讼的全程,会继续在这里发声,有兴趣的可以保持关注。 我们希望法院可以有一个公正的判决,不要让小公司委屈。也不能让大公司肆无忌惮毫无底线,毕竟还有法律和政府,同样也有人心所向。 现在你明白我们为什么现在会更加封闭了吗?之前无数个例子证明过了,很多大公司来请教、交流,甚至要投资你,看着很坦诚很真实,但其实内心中并不一定是真的这么想的,其实是心里抱着拿你当他升职加薪的垫脚石的阴暗目的,尤其是大公司,总觉得有钱有人,天下我有,就算像素级抄袭,道德如果能约束,还要法律干什么? 我也不知道,根据律师的说辞,这种涉嫌(按照律师的说法,在没有法院判决之前,都只能叫涉嫌)侵权的产品,经过销售之手,卖给客户之后,未来可能会给它的客户带来多大的麻烦?比如那些对合规要求很高,甚至要求供应商必须签署知识产权证明的上市公司乃至是银行、金融行业客户,甚至是政府单位。但这种知识产权证明在签署的时候只能是靠信任和自律。负责销售人员往往要么不知道此事,要么知道也只会关心自己的销售分成有多少。 我相信,要求签署类似知识产权承诺书的公司不止一家,但是我们签署的时候,是有底气的,不知道我们的所有同行在签署的时候,有没有同样的底气呢? 而我们非常委屈的是,在这个等待公证并且立案的期间,基于保密原则,我们并没有跟客户提起这件事情,所以即使我们遇到了客户的疑问甚至是刁难,比如前文说过的要求我们降价甚至是明确说要转买阿里云产品的,都只能绞尽脑汁的想办法想说辞去说服客户留下,商务成本明显变高很多,而知道事实而憋在心里不能直接跟客户讲,你知道我们团队负责面对客户去沟通解释的同事,心里有多难受吗? 同样,我们之前是不太在意同行的数据的情况的,因为自强则万强嘛,即使是客户要求我们做些对比数据,我们也都是应付了事。但因为这个事情,在等待公证的期间,我们下定决心研究了国内外整个行业相对知名的同行的数据。一句老话说的好,害(偷)人之心不可有,防人之心不可无啊。 结果,我们发现中招的可不止一个所谓的“同行”! 而且这个“同行”并不只是涉嫌侵权,其所作所为让我这个自认在这个行业混了好多年的资深人士也算是开了眼,甚至是涉嫌人身攻击,四十多岁再一次经历活久见。 欲知后事如何,敬请关注明天同一时间的下篇文章。 最后,从对行业和知识产权负责的角度,提醒各位看客一下,我们绝大多数的合同里都没有做转授权,如果有公司说他们可以给你 IP 库用,无论是单独的数据,还是集成的数据,无论说是哪家的 IP 数据,尤其是我们的,即使基于合规原则,你也最好要求对方出示授权合同或者授权书,避免涉嫌侵权。如果说是他们维护的,我建议 99.9999% 都不要相信。 原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/fKsHYNrM_ptMlMtLUuurww 转载是为了让更多人看到!